ゼッタイ撮りたいオーロラ!【アラスカ編】 パート3:カメラの設定

公開日:2021.11.16 更新日:2022.12.19

株式会社MEBUKU

Pokke編集部

一見、複雑そうに思えるカメラの設定ですが、オーロラで使う機能は限られたものです。

ムズかしく考えずにいきましょう!

【ゼッ写!シリーズ第1弾】ゼッタイ写したいオーロラ!パート3の今回の記事では、オーロラを撮影するための、カメラの設定について解説してゆきます。

※基本的に、ミラーレスカメラ、一眼レフカメラについての解説になりますが、マニュアルモード(Mモード)に設定できるコンパクトデジタルカメラでも同様の解説になりますので参考にしてください。

全体を把握していただくため、はじめに目次を記しておきます。普段からカメラの操作に慣れている撮影中級以上の方は、適宜とばしながら読み進めてください。

【オーロラ撮影のためのカメラ設定】

目次

0.まずは“オーロラモード“にするためのベースの設定から

1.ここで諦めるならスマホで撮れ!基本の基本【露出の設定】

1−1:ISOの設定

1−2:絞り

1−3:シャッタースピード

2.ここで失敗してはもったいない!【フォーカスの設定】

2−1:無限遠∞とは?

2−2:AFからMFへの切り替え

2−3:ピントを無限遠に合わせる

3.見逃せない機能【オーロラカスタマイズ】

3−1:ノイズリダクション

3−2:セルフタイマー

3−3:色温度(K)

0.まずはオーロラモードにするためのベースの設定から

まず、カメラの電源を入れましょう。次に以降の項目で細かく設定していく「ISO」「絞り」「シャッタースピード」を自由に変更できるようにするための、「モードの切り替え」をします。

通常はカメラを上から見ると、モードダイヤル(右図)というものがついています。SONYの場合は「M」「S」「A」「P」が使われますが、たとえばCANONのシリーズだと、「A」の代わりに「Av」、「S」の代わりに「Tv」と表記されるなどの細かい違いはあります。

現地で僕が行っているオーロラ撮影の講義では、「A」モードをおすすめしています。しかしここでは、カメラを自由に操作できることが重要、という主旨のもとに書かれていますので、ひとまず「M」モード(マニュアル)にしてください。

1.ここであきらめるならスマホで撮れ!

基本の基本【露出の設定】

前回の投稿パートでも記載しましたが、それぞれの値を、どこをいじれば設定が変えられるかを予め知っておいてください。

1−1:ISOの設定

まず、夜空に星が出ていて、月が出ていない状況を環境条件としたとき、ISOを3200に設定しましょう。

1−2:絞りの設定

次に絞りですが、ひとまずF値(エフち)を一番小さい数字にしましょう。カメラやレンズにより異なりますが、たとえば、F2.8とかF1.4とかです。

1−3:シャッタースピードの設定

シャッタースピードは15秒に設定します。

※カメラによって、大きく変わってくるところなので、ここでの設定は暫定であり、この基本設定から調整をしてゆきます。

さあ、ここで試し撮りをしてみましょう!

みなさんが都市にお住まいの場合、夜が明るすぎるために、ご自宅のベランダではうまく行っているかどうか確認できません。試し撮りをされる場合、少なくとも郊外までドライブするなり、ご旅行のついでに暗い場所で、以上の設定を試してみてください。

こちらは試し撮りの例です。月の影響で夜空が明るくなっていますが、写真のように星がしっかり写っていれば、オーロラは撮影できます。設定は、月が出ているために、ISOは少し低く、シャッタースピードは少し短くしても、十分な光が得られています。次の写真は、同じ場所で月のない日に撮影したものです。月があるとないとで随分違うのですね。

月の出ない別日に、上の写真と同じ【オーロラハウス】にて撮影しています。

2.ここで失敗してはもったいない!【フォーカスの設定】

カメラにはピントを合わせるためのフォーカスの設定が必要になり、これをいい加減にやってしまうと、現場でシャッターが切れなかったり、全部がボケた写真になってしまいます。

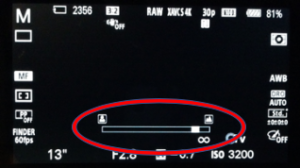

2−1:無限遠∞とは

まず、右の図の中の赤い枠の中を見てください。8の字を横に倒したような∞のマークがあります。これが「ピントが無限遠になっています」ということを示したものです。

レンズの上に付いている場合もありますし、カメラそれぞれですが、この∞のマークを知っておいてください。

オーロラの撮影の初級では、ピントは無限遠に合わせて撮影をします。

ピントを無限遠にしておくと、近くに対象(人物・森・ロッジなど)をもってこない限り、画面に入っているすべてのものにピントが合います。これをパンフォーカスといいます。

では、実際にその設定の切り替えをして、無限遠にピントをおいてみましょう。

2−2:AFからMFへの切り替え

まず、お手持ちのカメラのレンズに、上の図にあるような「AFとMF」を切り替えるスイッチが付いていますか?付いている場合は、このスイッチをAFからMFに切り替えてください。こうすることで、シャッターをきるときに、カメラが勝手にピントを合わせようとする(AF)動きを止めることができます。

One Point Advice

なぜこれをするか、というと、夜のオーロラが暗すぎるからです。カメラ任せのオートフォーカスではカメラが、どこにピントを置いてよいかわからず、シャッターが切れなくなります。

この失敗、実に多く、ぼくが同行しなかったお客さんから、残念な報告をかなり頻繁に聞きます。ここで失敗してはもったいないので、きちんと準備をしておきましょう。

このスイッチ、お手持ちのレンズに付いていなくても安心してくださいね!そのときは、カメラ内部で切り替えられます。

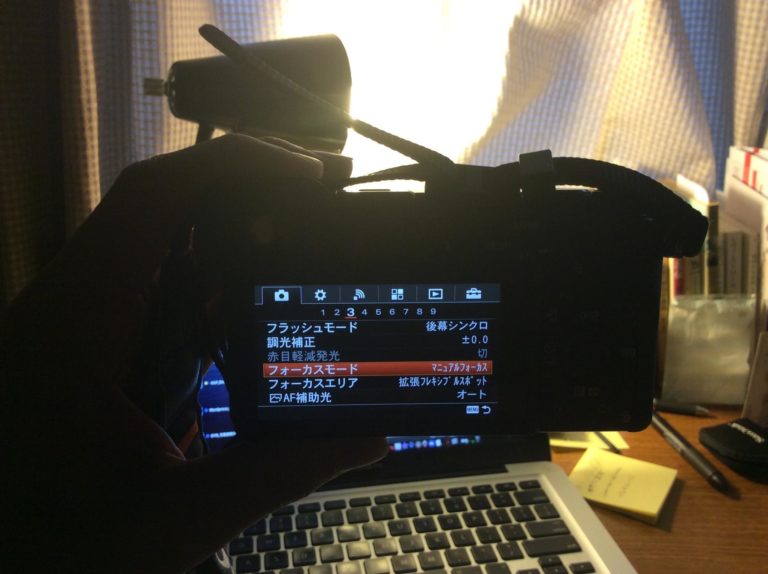

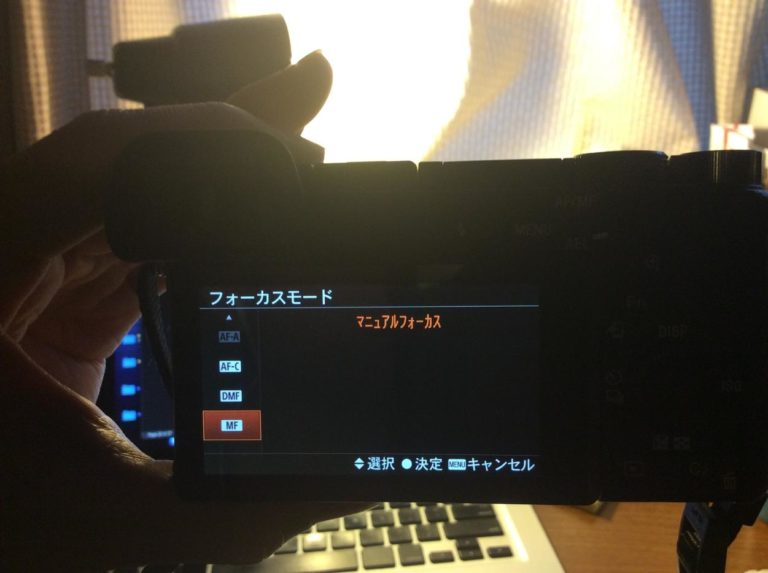

カメラの本体のMENUから設定を変えましょう。

右の図は、SONYのカメラでの設定変更です。SONYのデジタルカメラは、おそらくすべて同じ画面が出ると思いますが、カメラマークの3番からフォーカスモードを切り替えられます。

2−3:ピントを無限遠に合わせる

できれば撮影に出かける前の日中に、カメラのピントを無限遠に合わせておくことをおすすめします。夜は暗く、無限遠が表示されないカメラでは、合わせるのに苦労します。

※SONYの場合は、MFにしてピントリングを回すことで、カメラボディの画面を見ながら∞のマークに合わせられるので、夜中でも問題ありません。

カメラボディに表示されない場合は、日中のうちに合わせておきましょう。まずAFにして、遠くの明るい対象物にレンズを向け、自動でピントを合わせ、そのままMFに切り替えます。すると、先程AFで合わせたピント位置で固定されます。このあとテープなどでピントリングを固定しておくと良いでしょう。

※このときAFに戻さないように注意してください。

3.見逃せない機能【オーロラカスタマイズ】

効率よく、また失敗なくオーロラを撮るために必要な設定は数多くありますが、そのうち重要な3つを取り上げてみます。いかにカメラをオーロラ撮影に最適化させるか、がポイントになります。

すこし中級編に入っていきますが、最後までついてきてくださいね。

3−1:ノイズリダクション

ノイズリダクションとは、出来上がりの写真を高精細に質を高く仕上げるため、カメラの内部で自動処理を施すことです。高感度ノイズリダクションと、長秒時ノイズリダクションの2種類があります。オーロラ撮影の際に、特に問題となるのは長秒時ノイズリダクションのほうです。

撮影に10秒以上のシャッタースピードを必要とする場合はこれをOFFにしておいてください。

たいていの初期設定では、ONになっています。なぜOFFにする必要があるかというと、たとえば良いオーロラが出ているとき、たくさん写真を撮りたいと思いますが、このノイズリダクションをONにしておくと、撮影時間と同じ時間をノイズ除去の処理に要します。つまり、撮影に20秒かかる場合、ノイズの除去にも20秒かかるので、1分間に1枚しか写真が撮れません。OFFにしておけば2,3枚は撮っていけます。

3−2:セルフタイマー

右のイラストがセルフタイマーを表すものです。このタイマーを、よくシャッタースピードと勘違いしている方がいますが、シャッターを切るまでのカウント時間なので、間違えないでください。

たとえば、これを2秒に設定してシャッターを押すと、2秒後にカメラが自動でシャッターを切るのです。これを使うことで、指でシャッターを押すときのブレをかなり抑えることができます。レリーズという別に添えるシャッターを持っていない方は使うと良いですよ。

一眼レフカメラの方は、これと合わせて、「ミラーアップ機能」も使ってみてください。これはシャッターを切るときに開閉するミラー部分を先に上げておくことで、ミラー開閉時(シャッターが切れたとき)に生じる振動をなくし、ブレを軽減するものです。

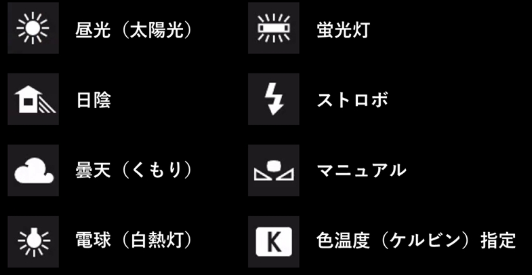

3−3:ホワイトバランス=色温度(K)

こちらは、カメラの操作面での設定ではなく、仕上りのときの状態を調整するものです。これは好みにより大きく変わるものだと思いますので、いろいろと変えながら好みの世界観をつくってください。

基本的にはAWB(オートホワイトバランス)で問題ありませんが、長年やっていると色味の違いがとても気になってくるものなのです。オーロラ撮影には、プリセットで蛍光灯あたりが使いやすいかもしれません。ケルビン(K)指定でいうと、4200K(やや青寄り)あたりが僕の好みです。

いかがでしたか。

ゼッタイ撮りたいオーロラ!【アラスカ編】パート3:「カメラの設定」では、さまざまなオーロラ撮影での設定を学んでいただきました。これはオーロラ撮影で失敗しないための、必須の予備知識になりますので、ぜひ覚えて、次回の実践パートで活用してください!

シェアしよう

共有

https://jp.pokke.in/blog/8192